Mis à jour le 16 novembre 2025

Shintō – 神道, « Voie des dieux ». – Article 2

Bienvenue amis lecteurs, dans un voyage fascinant au cœur de la mythologie et des légendes japonaises.

Plongeons ensemble dans ce deuxième article, où nous allons explorer le Shintō – 神道, « Voie des dieux ».

Cette croyance vouant un culte aux Kami, souvent traduit par « Dieux », mais dont le sens se rapproche plutôt du sens d’ « Esprit ».

La mythologie Shintō étant directement liée à l’arrivée du Tennō, son étude est donc essentielle pour comprendre son impact dans l’histoire du japon.

Le Shintō 神道, « Voie des dieux », ou le culte des Kami, a toujours été une pierre angulaire spirituelle dans la culture nipponne. Cette croyance évoluant au fil des siècles, se transmettant principalement par culture orale, n’ayant a contrario d’autre religion pas de texte sacré.

Le Bukkyō – 仏教, « Bouddhisme », Jukyō – 儒教, « Confucianisme », et Kirisutokyō – キリスト教, « Christianisme », ont chacune d’entre elles apportées des changements religieux dans le pays du soleil levant, mais n’ayant qu’une influence minime sur le Shintō et ses traditions ancestrales.

Au commencement du Nengō – 年号, « Ères officielles », durant l’ère Jōmon – 縄文時代, «Ère aux décors cordés », les premiers habitants pratiquaient le Koshintô – 古神道, « Ancienne voie des dieux ».

Le Koshintô étant principalement une culture orale, il ne reste que peu de traces de cette ancienne croyance, bien qu’encore utilisée par les Ainu – アイヌ, « Humain », peuple autochtone du nord du japon, et dans certaines régions des Ryūkyū Shotō – 琉球諸島, « Archipel Ryūkyū».

À partir de l’ère Yayoi – 弥生時代, « Ère de la propagation de la vie », le Koshintô s’est mélangé avec les cultures Ainu et celles des nouveaux peuples immigrés, donnant lieu à la culture éponyme, dite Yayoi et permettant au culte ancien de devenir ce qui serait connu comme Shintō.

Les croyances entre Koshintô et Shintō restent fondamentalement similaires, gardant en premier plan le culte des Kami – 神, « Divinité », précédemment appelé Kamui – カムィ, « Esprit », mais présentant des usages différents.

Le culte des Kami évolue, se transformant ainsi d’esprit à quasi-divinité, et passant d’une vénération incorporelle à une élévation physique, utilisant dès lors des statues et objets de culte.

Bien qu’accessible aux deux sexes, le Kitoui – 祈祷師, « Chaman » était souvent une femme dans la pratique du Koshintô, tandis que dans le Shintō, le Shinshoku – 神職, « Maître de la voie des dieux » était généralement un homme.

Les écrits relatifs au Shintō n’arriveront que bien plus tard, permettant d’établir un lien entre l’ascendance des Tennō – 天皇, « Empereur de droit céleste » et de celui des Kami. Ce lien mentionnant un lien direct avec la déesse Amaterasu – 天照, « Déesse qui illumine le ciel », mélangeant ainsi faits mythologiques et historiques, consolidant du même coup la légitimité du trône et rendant le pouvoir du Tennō incontestable.

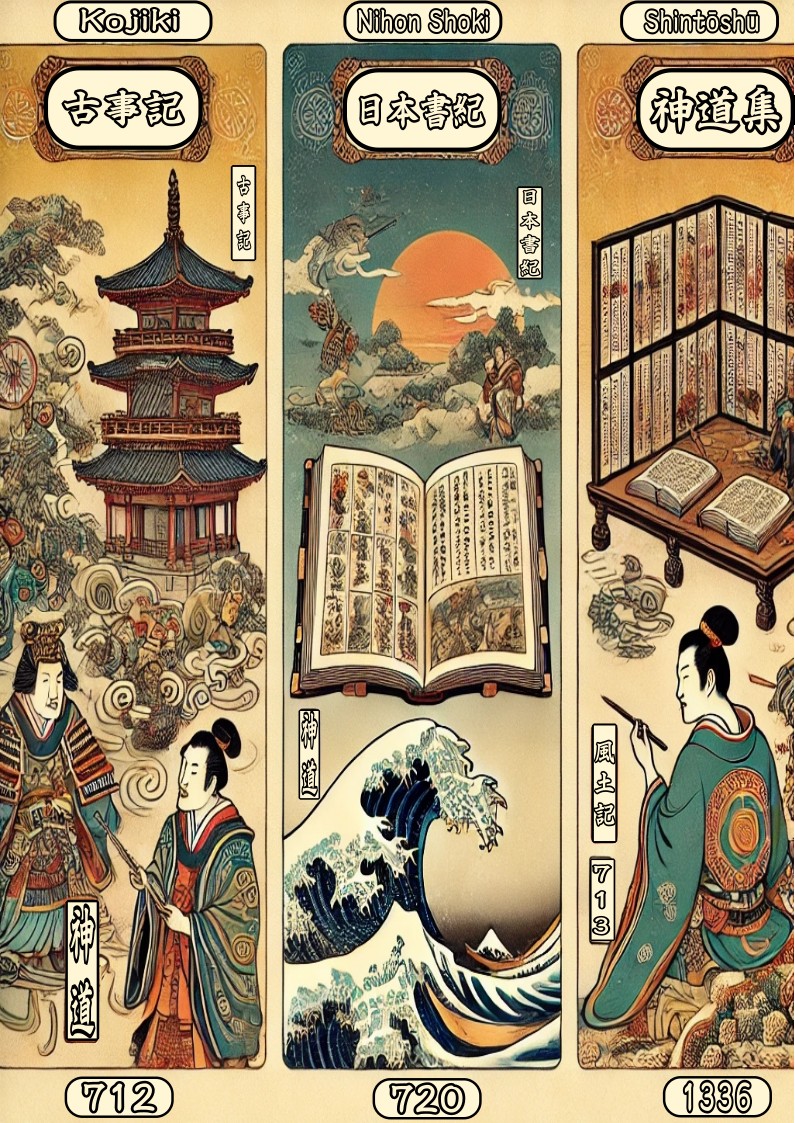

Parmi les écrits les plus connus, nous pouvons citer :

Le Fudoki – 風土記, « Rapport des cultures des provinces japonaises », commandé par l’impératrice Genmei – 元明天皇 en 713.

Le Kojiki – 古事記, « Les plus vieilles chroniques du Japon », compilé en l’an 712,

Le Nihon Shoki – 日本書紀, « Les chroniques du Japon », écris-en l’an 720,

Le Shintōshū – 神道集, « Compilation de la voie des dieux », rédigé en dix volumes entre 1336 et 1392,

Le Fudoki – 風土記, « Rapport des cultures des provinces japonaises », commandé par l’impératrice Genmei – 元明天皇 en 713.

Plus tard, durant l’ère Meiji – 明治時代, l’empereur Meiji promulguera le Shinbutsu Bunri – 神仏分離, « Séparation de Bouddha et des Kamis », réaffirmant les principes Shintō originels en écartant et modifiant toute influence sur cette croyance apportée par des principes étrangers venus notamment du Bouddhisme, du Confucianisme ou encore du Christianisme.

Le Tennō Meiji rendra le Shintō religion d’État, essayant dès lors de rendre ses lettres de noblesse à cette ancienne croyance touchée comme le japon par des vagues successives de modernisation aux fils des siècles et ayant petit à petit changé sa nature profonde.

Cette distinction entre Bouddhisme et Shintō standardisera les rituels et permettra une diffusion bien mieux contrôlée à travers l’ensemble du Japon.

Ainsi se termine le second article qui apporte une explication sur l’évolution du Shintō dans l’histoire du japon. Nous pourrons étudier plus en détail les livres ou recueils traitant de cette croyance dans de prochains articles.

N’hésitez pas à laisser vos commentaires et restez avec nous pour plonger plus profondément dans l’étude de la mythologie Shintō, de l’histoire et des légendes nipponnes. Cela nous permettra de comprendre le panthéon de cette croyance, de sa création à l’apparition du premier Tennō et permettant d’étudier en profondeur la mythologie Shintō et l’histoire du pays du soleil levant.

Merci pour votre attention et prenez soin de vous, Mata Ne – またね.

[…] « Article suivant » […]

[…] « Article précédent […]